Der Klimabericht 2024: Würzburg auf dem Pfad der Reduktion

Das Würzburger Klimaversprechen

Würzburg hat sich im Zuge des Klimaversprechens das Ziel gesetzt, spätestens bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein, die Stadtverwaltung bereits 2028. Wie steht es um die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept, das die Zielerreichung gewährleisten soll? Und wie entwickelt sich der Treibhausgasausstoß in der Stadt Würzburg?

Der Klimabericht

Dieser Klimabericht schreibt die Analyse des Treibhausgasausstoßes in der Stadt Würzburg fort und bietet darüber hinaus einen Überblick über den Umsetzungsstand der Maßnahmen in den Feldern Klimaschutz und Klimaanpassung. Der Klimabericht 2024 ist nicht abschließend, vielmehr werden einzelne Maßnahmen genauer dargestellt, während insgesamt der fließende Prozess zur Umsetzung der Maßnahmen aufgezeigt sowie Bedarfe zur weiteren Umsetzung der teilweise sehr umfangreichen Handlungsfelder skizziert werden. Darüber hinaus verfügt Würzburg über eine sehr lebendige, tief und weit verzweigte Zivilgesellschaft sowie staatliche Institutionen und privatwirtschaftliche Initiativen, die sich alle in vielfältiger Weise in Klimaschutz und Klimaanpassung einbringen. Daher bietet dieser Bericht Einblicke in ein vibrierendes Feld, das dennoch kaum in seiner Gänze erfasst werden kann.

Treibhausgasbilanz

Die im Klimabericht dargestellte Bilanzierung der stadtweiten Emissionen stellt die Fortschreibung der in Würzburg seit 2021 neu verwendeten BISKO (Bilanzierungs-Systematik Kommunal) Methodik dar. Diese wurde mit der Veröffentlichung des iKKs angewandt, was die Abkehr von der Bilanz nach dem Verursachendenprinzip hin zur Territorialbilanz bedeutet. Weitere Informationen und Infografiken finden Sie auf der Seite zur Treibhausgasbilanz.

Maßnahmen

Das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Würzburg besteht aus neun Handlungsfeldern, die insgesamt 30 Maßnahmen umfassen und mehr als 90 einzelne Bausteine zu deren Umsetzung definieren. Der Umsetzungsstand der verschiedenen Maßnahmen und Bausteine wird im Klimabericht im Rahmen der verschiedenen Handlungsfelder aufgezeigt. Die Erfolgsmessung wird anhand diverser Indikatoren auf unterschiedliche Art sichergestellt; mittels quantifizierbarer Daten, insbesondere aber durch die qualitative Einschätzung des Fortschritts durch Expert:innen der jeweiligen Handlungsfelder. Wenngleich an dieser Stelle nicht alle der 135 im iKK festgelegten Indikatoren umfänglich aufgezeigt werden können (beispielsweise aufgrund fehlender Datengrundlage), sind dennoch die verfügbaren und zugleich besonders aussagekräftigen Indikatoren in der Betrachtung des jeweiligen Handlungsfeldes zur Erfolgskontrolle dargestellt sowie darüber hinaus verfügbare Kennzahlen. Einige ausgewählte Maßnamen, die auch im Klimabericht aufgezeigt werden, sind im Folgenden aufgelistet.

Die Erfolge

Der Endenergieverbrauch ist in Würzburg zwischen 2019 und 2022 um 13% gesunken. Damit befindet sich Würzburg auf dem Weg zur Klimaneutralität! Die Emissionen sind ebenfalls signifikant gefallen. Mit knapp 7,3% Reduktion sind auf Grund geänderter Emissionsfaktoren, die national ermittelt werden und somit nicht lokal definiert werden, die Emissionen weniger stark zurückgegangen. Im Verkehrssektor konnte der Endenergieverbrauch ebenfalls um knapp 9% gesenkt werden, wobei die Emissionen auch durch geänderte Emissionsfaktoren weniger stark zurückgehen.

Die in ihrer Anzahl beeindruckenden verschiedensten Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung sind bereits für sich stehende Erfolgsmeldungen. Eine ausführliche Darstellung können Sie im Klimabericht, aufgeteilt in die neun Handlungsfelder, nachlesen. Die vielfältigen Maßnahmen zeigen zudem, dass es in allen Bereichen Aktivitäten und Projekte gibt, die sich teilweise erst zu einem späteren Zeitpunkt in einer messbaren Reduktion niederschlagen.

Fazit

Würzburg befindet sich auf einem guten Pfad. Energieverbrauch und Emissionen sinken und vielfältige Maßnahmen sind bereits angegangen. Die angestoßenen Maßnahmen und weitere Projekte müssen, um den Energieverbrauch und die Emissionen kontinuierlich zu reduzieren, nachhaltig umgesetzt werden. So schaffen wir gemeinsam das Ziel der klimaneutralen Stadt!

Download

Den Klimabericht gibt es für alle zum Nachlesen, Informieren und Inspirieren unter folgendem Download: Download Klimabericht

Energieeffiziente Straßenbeleuchtung

Stadt Würzburg/ Ugur Yurdagül

Nachhaltige Beleuchtung

Im Stadtgebiet Würzburg wurden alle geeigneten Straßenlaternen auf stromsparende LED-Technologie durch die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) umgerüstet, dies entspricht mehr als 95 % der gesamten Straßenbeleuchtung. Die Umrüstung verspricht enorme Energieeinsparpotenziale und generiert eine schnelle Amortisationszeit.

16.500 Straßenlaternen wurden bis Ende 2023 im Stadtgebiet Würzburg auf LED-Technologie umgerüstet. Durch den Einsatz der energiesparenden LED-Technologie werden jährlich 6,5 Millionen Kilowattstunden Strom eingespart. Bei Anwendung des im Klimaschutzplaner genutzten Emissionsfaktors des Bundesstrommix aus dem Jahr 2022 entspricht dies ca. 3.280 Tonnen CO2 jährliche Einsparung.

Optimierungen in kommunalen Gebäuden

Stadt Würzburg

Verbesserte Regelungs- und Überwachungstechnik

Kontinuierliche Optimierungen sowie verbesserte Regelungs- und Überwachungstechniken werden u. a. im Fachbereich Hochbau, Fachabteilung Betriebstechnik und Energiemanagement durchgeführt. Entsprechende Maßnahmen sind u. a. Erkennung und Vermeidung von Fehlbetrieben (u.a. Wasserleckagen, unnötiger Lüftungsbetrieb, zu hohe Heizkreistemperaturen oder un-nötige Heizzeiten sowie unnötige Vertragsleistungen im Bereich Fernwärme), die Verbesserung von Anlagenbetrieb (u. a. Vermeidung von hohen Taktraten von Heizungsanlagen und ineffizienter Betriebszustände) sowie die Anschaffung und Inbetriebnahme von effizienter Anlagen-technik (u. a. Heizkreispumpen und LED-Beleuchtung).

Durch fortlaufende Optimierungen sowie verbesserte Regelungs- und Überwachungs-techniken werden durch das Energiemanagement einmalige Einsparungen (Vermeidung von Fehlbetrieb) und dauerhafte jährliche Einsparungen bzw. Annuitäten (Verbesserung des Anlagenbetriebs) dokumentiert. Die Einsparungen werden analog zum kommunalen Energiebericht 2017 bis 2023 Kapitel 5 auf 15 % des liegenschaftsbezogenen Verbrauchs von 2017 bezogen (Gesamtpotenzial für gering- und nichtinvestive Maßnahmen). Stand Ende 2024 konnten somit 40.137 € bzw. 4,08 % Potenzialausschöpfung dokumentiert wer-den.

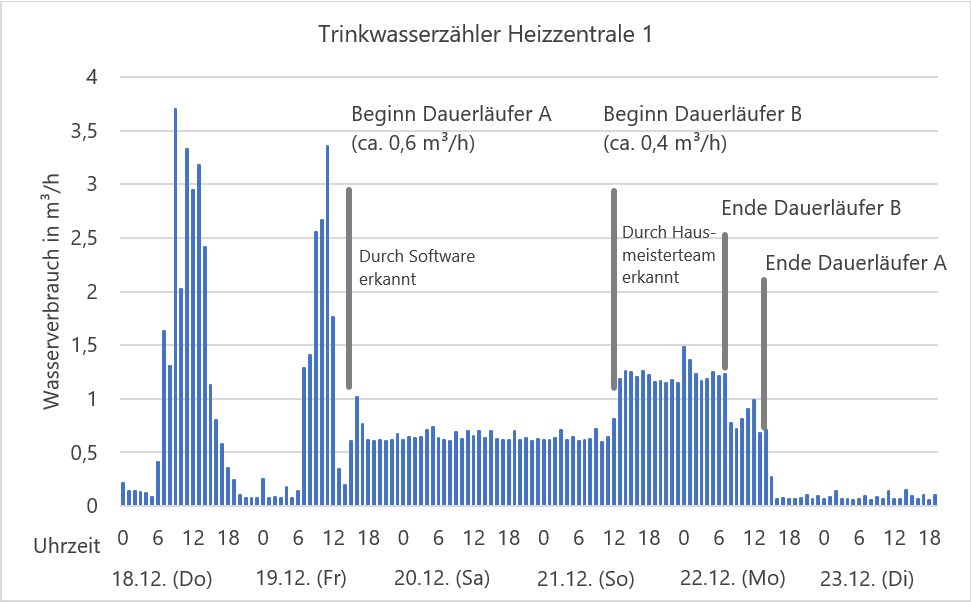

Ein eindrückliches Beispiel der konkreten Einsparungsmöglichkeiten bei schneller Identifikation von Leckagen zeigt die nebenstehende Grafik.

Die Grafik verdeutlicht die erfolgreiche Zusammenarbeit des Kommunalen Energiemanage-ments mit dem Hausmeisterteam der Franz-Oberthür-Schule zur schnellen Erkennung und Be-hebung von Leckagen. Durch die schnelle Identifikation der Leckage der Toilettenspülungen konnte sichergestellt werden, dass die Leckagen nicht über die Weihnachtsferien anhalten.

Dieses Beispiel der gering investiven Maßnahmen zeigt die enorme Effektivität auf, wenn Leckagen, in diesem Fall an Toilettenspülungen, frühzeitig durch die Datenüberwachung erkannt und zeitnah behoben werden können. Das Hausmeisterteam konnte aufgrund der Hinweise des Energiemanagements frühzeitig handeln und den Dauerlauf mehrerer Toilettenspülungen über die Feiertage hinweg verhindern.

Vereinbarkeit von Denkmalschutz und Photovoltaik

Kongregation der Schwestern des Erlösers/ Matthias Hofner

Kommunales Denkmalschutzkonzept

Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 21.07.2022 wurde das Büro G.A.S. Sahner, Architek-ten und Stadtplaner GmbH beauftragt, ein Kommunales Denkmalschutzkonzept für die Stadt Würzburg zu erstellen. Gemeinsames Ziel der Stadt Würzburg und des Landesamtes für Denk-malpflege war es, die Vereinbarkeit von Denkmalschutz und regenerativer solarer Energiege-winnung im Bischofshut zu untersuchen.

Um Klima- und Denkmalschutz zu vereinen wurde geprüft, unter welchen gestalterischen und qualitativen Vorgaben Photovoltaik genutzt werden kann. In Abhängigkeit des Ge-bietscharakters und der Gebäude- bzw. Dachvisibilität variieren die Anforderungen an die Errichtung von Dach-Photovoltaikanalagen und verlangen eine mehr oder minder an-spruchsvolle Gestaltqualität dieser ab. Hierunter zählen beispielsweise farbliche an das Dach anpasste Module oder dachintegrierte Lösungen.

Die wesentlichen konzeptionellen Untersuchungen sind mittlerweile abgeschlossen, ebenso die Sonderprojekte Ebracher Schwestern, ehem. Mozartgymnasium und Mode-haus Schlier. Die detaillierte Ausarbeitung des Projektes Rathaus der Stadt Würzburg ist für das laufende Jahr 2025 vorgesehen, ebenso der Auftragsbaustein Begrünungsmaß-nahmen zur Klimaanpassung in der Innenstadt.

Mit dem Beschluss vom 08.02.2024 (Vorlage - 04/6100-5299-1/2022) soll auf Grundlage der gewonnen Erkenntnisse und nach einer angemessenen Erprobungsphase, ein Regelwerk in Form einer kommunalen Gestaltungssatzung für Photovoltaikanlagen in der Innenstadt erarbeitet und den Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden.

Nachhaltiges Heizen in Würzburg

Stadt Würzburg

Wärmeplanung Würzburg – Wärmeleitplanung & Kommunaler Wärmeplan

In Würzburg ist bereits seit Sommer 2023 die detaillierte Erstellung einer Wärme(leit)planung in Arbeit. Sie basiert auf der Grundlage des Energieleitplans und dem integrierten Klimaschutz-konzept der Stadt Würzburg (iKK 2021).

Ziel dieser Wärmeplanung ist die Schaffung einer klimafreundlichen und kosteneffizienten Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040. Hierzu soll die gesamte Stadt in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete aufgeteilt werden, differenziert in Gebiete die mit Fernwärme und Nahwärme versorgt werden sollen und solche, die perspektivisch auf dezentrale Lö-sungen zurückgreifen müssen. Zudem wird ein Wärmetransformationspfad für die Fern-wärme erarbeitet, der aufzeigt, an welchen Stellen das Netz erweitert wird und wie die Fernwärme dekarbonisiert werden soll.

Diese Wärmeleitplanung wurde als Auftrag der Stadtwerke Würzburg AG an das renommierte Unternehmen Ramboll Deutschland GmbH vergeben und in enger Abstimmung mit der Stadt Würzburg erstellt. Der Wärmeleitplan ist Basis für die kommunale Wärmeplanung nach Maßgabe des neuen Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarboni-sierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG).

Über den aktuellen Planungsstand wurde an verschiedenen Stellen regelmäßig informiert. Im Energie- und Konversionsausschuss wurde vierteljährlich ein Projektupdate gegeben. Bürger:innen wurden u.a. bei der Veranstaltungsreihe „Die Zukunft des Heizens“ im November 2023 (vgl. Handlungsfeld 9), am Zukunftsfest 2024 sowie beim WVV-Hafensommer-Event 2024 informiert. Aktuellste Informationen sind darüber hinaus auf den Webseiten der Stadt & der WVV zu finden.

Die Erstellung der Wärmeleitplanung hat im September 2023 mit der Bestands- und Po-tenzialanalyse begonnen und konnte im Dezember 2024 mit den finalen Bausteinen Zielszenario und Umsetzungsplan erfolgreich fertiggestellt werden. Die Überführung der Wärmeleitplanung in den kommunalen Wärmeplan soll bis zur Jahresmitte 2025 abge-schlossen sein.

Ausbau der Photovoltaikanlagen auf Freiflächen

Stadt Würzburg

Freiflächen-Photovoltaik Analyse

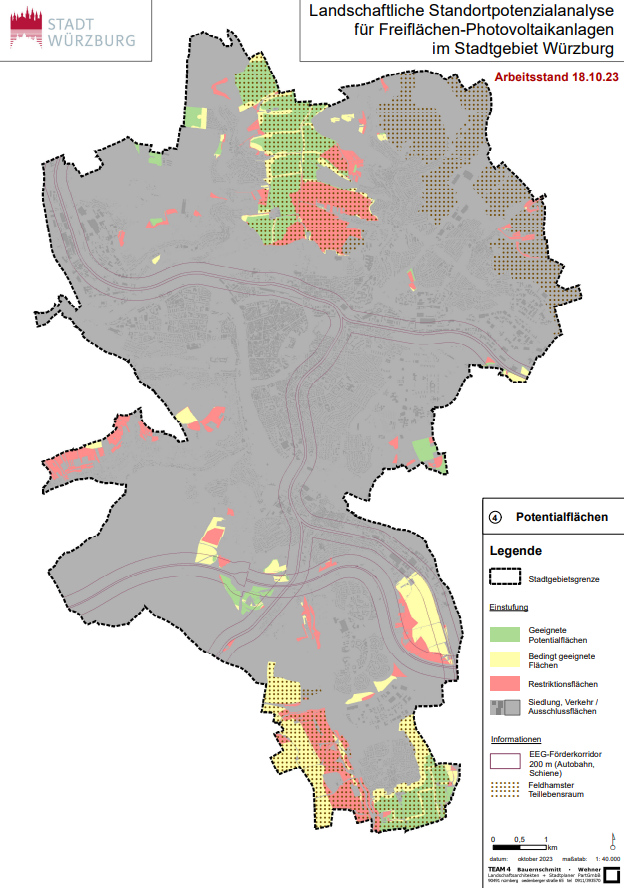

Die Stadt Würzburg strebt ein Mindest-Ausbauziel für Freiflächen-Photovoltaik von 1,5 % des Stadtgebietes an; dies entspricht ca. 132 ha bis 2040.

Die „Landschaftliche Standortpotenzialanalyse zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Würzburg“ ist Grundlage zur landschaftsplanerischen Einordnung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Würzburg. Sie stellt differenziert die räumliche Gebietskulisse von landschaftsplanerisch geeigneten Potenzialflächen für Frei-flächen-Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet dar.

Dabei werden Kriterien aufgestellt, die durch verschiedene Aspekte wie die Einbindung in das Landschaftsbild, ökologische Verträglichkeit, Eingriffsminimierung und Ausgleichsverortung, Netzanbindung sowie kommunale Wertschöpfung eine Bewertung und Abwägung von Freiflächen-Photovoltaikprojekten im Stadtgebiet Würzburg erlauben.

Der Grundsatzbeschluss wurde am 16.05.2024 im Stadtrat (Vorlage - 06/6800-4008-2/2021) gefasst. Die Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit koordiniert und begleitet ge-meinsam mit der Fachabteilung Bauleitplanung künftige Freiflächen-Photovoltaik-Projekte im Stadtgebiet.

Die Landschaftliche Standortpotenzialanalyse für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Würzburg ist frei zugänglich im Geoportal der Stadt Würzburg (Bürger GIS) und wird in der gezeigten Karte dargestellt.

Wieviel Photovoltaik ist in Würzburg bereits ausgebaut?

Stadt Würzburg

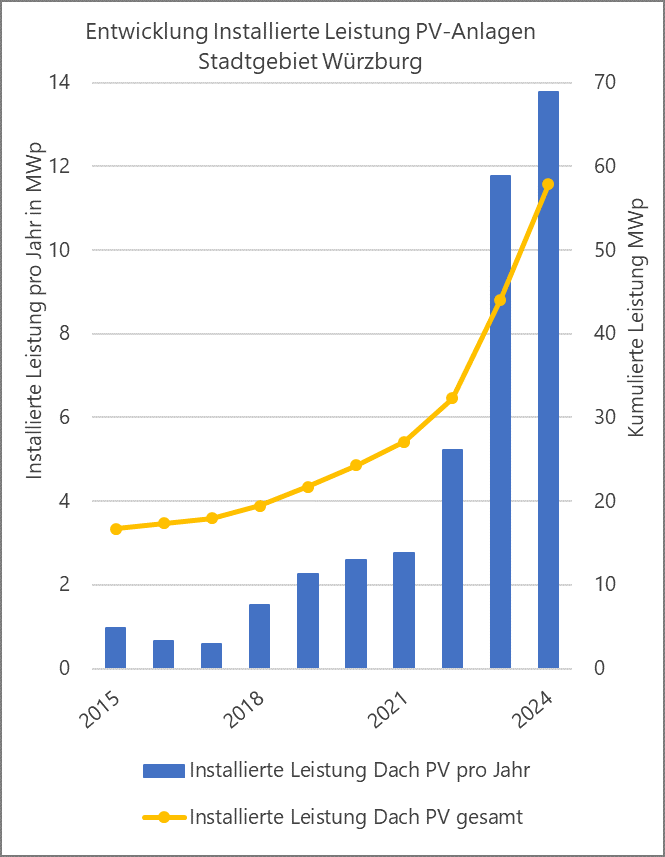

Zubau an Photovoltaik-Anlagen (Dach) in Würzburg

In den vergangenen Jahren hat der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dächern in Würzburg einen erheblichen Anstieg zu verzeichnen. Im Jahr 2022 wurden über 5.000 kWp neu installiert, wodurch sich der Zubau im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelte. 2023 setzte sich dieser Trend mit über 11.500 kWp fort, was erneut mehr als einer Verdopplung gegenüber 2022 ent-spricht. Im Jahr 2024 wurde der Ausbau weiter gesteigert.

Durch diesen rasanten Zuwachs an installierter Dach-PV-Leistung wurden in den letzten drei Jahren mehr Kapazitäten geschaffen als in allen vorherigen Jahren zusammen. Bis Ende 2024 erreicht die gesamte installierte Photovoltaikleistung in Würzburg somit 57.859 kWp.

Sanierungsmanagement: Das bietet die Stadt

Stadt Würzburg

Beratungsaktivitäten des Sanierungsmanagers der Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit

Bereits seit 2015 bietet der Sanierungsmanager der Stadt Würzburg Erstberatungen zu den Themen energetische Gebäudesanierung und Heizen mit erneuerbaren Energien für alle Bürger:innen sowie Unternehmen und Eigentümergemeinschaften aus Würzburg an. Dabei werden verschiedenste Aspekte der Frage ob und wie Gebäude saniert werden, beleuchtet.

Mit Rückgriff auf das Würzburger Solarkataster kann zudem die Anfangsfrage, ob eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach eine lohnenswerte Option ist, unkompliziert und schnell beantwortet werden. Daher umfasst die Beratung grundsätzlich auch einen Auszug aus dem öffentlich zugänglichen Solarkataster, das hier eingesehen werden kann . Neben der Vermittlung weiterführender Beratungsstellen bietet das Sanierungsmanagement auch nach Terminabsprache Sprechstunden im Quartierszentrum Lind-leinsmühle an. In Vorbereitung befindet sich auch ein Beratungsangebot im Quartiers-zentrum Grombühl, nach Fertigstellung des dortigen energetischen Quartierskonzepts.

Energetisches Quartierskonzept in der Altstadt

Kongregation der Schwestern des Erlösers/ Matthias Hofner

Energetisches Quartierskonzept „Erlöserschwestern“ in denkmalgeschützter Altstadt

Von städtischer Seite wurde die Erstellung des energetisches Quartierskonzepts für die Erlöser-schwestern in dem denkmalgeschützten Altstadtquartier „Bischofshut“ durch den Sanierungs-manager von September 2022 bis Januar 2024 begleitet.

Parallel zu der Erstellung des energetischen Quartierskonzepts für das gesamte denkmal-geschützte Altstadtquartier wurden am zentralen Klostergebäude der Kongregation der Schwestern des Erlösers vorab geplante Maßnahmen umgesetzt. Diese umfassten bei-spielsweise die Isolierung der Gebäudehülle gegen Kälte und sommerliche Hitze, die Be-legung der Dächer mit denkmalschutzgerechten Photovoltaik-Dachziegeln, die aktive Kühlung der Dachgeschosse mit Kühldecken, die Entsiegelung ehemaliger PKW-Stellflächen in den Innenhöfen und deren Umwidmung zu öffentlich nutzbaren begrün-ten Freiflächen.

Energetisches Quartierskonzept in der Lindleinsmühle

Kongregation der Schwestern des Erlösers/ Matthias Hofner

Energetisches Quartierskonzept Lindleinsmühle

Für die Lindleinsmühle wurde ein energetisches Quartierskonzept erarbeitet. Dieses ist ein Plan, der Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Reduzierung von CO2-Emissionen in einem bestimmten Stadtquartier umfasst. Die Erstel-lung des ersten Konzepts erfolgte von Januar 2018 bis Juli 2019. Daran beteiligten sich zahlrei-che Akteure: WVV, Quartiersmanagement Soziale Stadt Lindleinsmühle, Stadtbau GmbH, St. Bruno-Werk.

Die Lindleinsmühle ist ein Quartier mit hoher Wohndichte aus den siebziger Jahren (Neue Heimat), daher ist die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung – unter der Maßgabe der Beteiligung von zwei Wohnbauunternehmen vor Ort mit einem Besitz von zusammen ca. 900 Wohneinheiten – vielversprechend.

Das Konzept konnte im Zeitraum Januar 2021 – Mai 2021 erweitert werden. Auch an diesem Prozess beteiligten sich zahlreiche Akteure: Quartiersmanagement Soziale Stadt Lindleinsmühle, Stadtbau GmbH, St. Bruno-Werk.

Seither wurden bereits einige der im Quartierskonzept empfohlenen Maßnahmen begon-nen oder umgesetzt; beispielsweise die Bestandsentwicklung der Stadtbau in der Bayern-straße. Diese umfasst in einem ersten Schritt die Sanierung von 341 Wohneinheiten in dem seriellen Sanierungsverfahren „Energiesprong“. Konkret wurde eine Luft-Wasser-Wärmepumpe eingebaut, die Gebäudeisolierung verbessert und Photovoltaikkapazitäten installiert. Des Weiteren wurde der Wohnraum durch die Aufstockung der Gebäude nach-verdichtet und die Fassaden und Dächer begrünt. Bei der Gestaltung der Außenanlagen wird das Schwammstadt-Prinzip umgesetzt und generell wurden ökologische Baustoffe mit CO2-Senke verbaut.

Förderung für Balkonkraftwerke

Stadt Würzburg

Förderung von Photovoltaik – Balkonkraftwerken

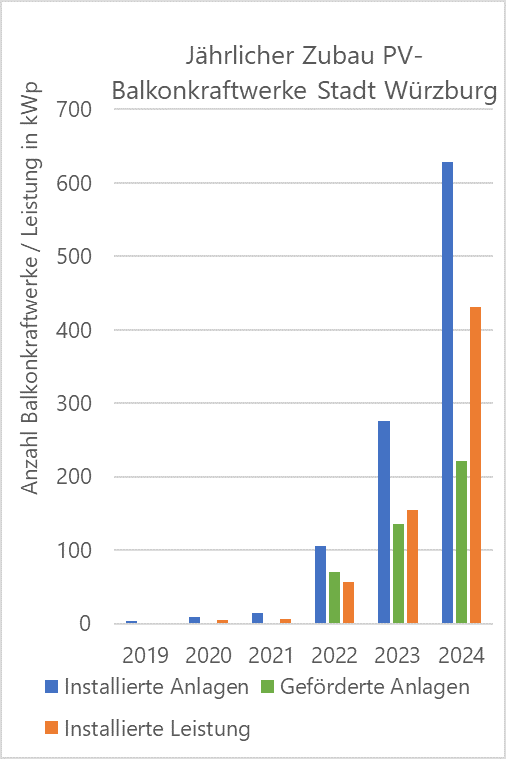

Mit dieser Förderung unterstützt die Stadt Würzburg Maßnahmen zur Nutzung solarer Energien durch Wohnungseigentümer:innen sowie Mieter:innen. Durch die anteilige Förderung der Photovoltaik-Balkonkfraftwerke können auch Mieter:innen Teil der Energiewende werden. Im Zuge jüngster Gesetzesänderungen sind Installation und Betrieb von Steckersolaranlagen noch einfacher geworden.

Die Anzahl der Förderungen, die seit April 2022 durch die Stabsstelle Klima und Nachhal-tigkeit der Stadt Würzburg bewilligt wurden, unterstreichen den bundesweiten Trend im-mer stärkerer Installation und Nutzung von Photovoltaik-Balkonkraftwerken. 2024 konnte über ein Drittel der in Würzburg installierten Balkonkraftwerke durch die Stadt Würzburg gefördert werden. Die Förderung wirkt, sie unterstützt nicht nur den zunehmenden Trend zur Installation der Balkonkraftwerke, sie ermöglicht auch die Energiewende für Alle – für Mieter:innen und Immobilieneigentümer:innen gleichermaßen. Der nachfolgenden Grafik 20 zur Auswertung der Indikatoren kann die genaue Anzahl der jeweils geförderten PV-Balkonkraftwerke entnommen werden.

Das Green Network

Miriam Christof

Wissens- und Innovationstransfer – Green Network

Das Green Network dient als Vernetzungs- und Austauschplattform rund um das Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen in Würzburg. Mit Fachvorträgen, Einblicken in die Unterneh-menspraxis und Vernetzungsmöglichkeiten bietet es den richtigen Raum zur Weiterentwicklung des Standortes Würzburg.

Im Rahmen der Würzburg AG wurde das Green Network als Austauschplattform für Würz-burger Unternehmen rund um das Thema Nachhaltigkeit im Jahr 2022 gegründet. In mitt-lerweile über 10 regelmäßigen Netzwerktreffen wurden und werden innovative Themen vorgestellt, Best Practice Beispiele zu wichtigen Nachhaltigkeitsfeldern diskutiert, sowie zur Vernetzung untereinander angeregt. Die daraus entstehenden Synergien können in neuen Clustern und Themenschwerpunkten behandelt werden. Jedes Würzburger Unternehmen ist eingeladen, an den Netzwerktreffen teilzunehmen.

Kooperation zwischen Stadt und Hochschulen

Stadt Würzburg/ Christian Weiß

Eine starke Partnerschaft zwischen Gesellschaft und Wissenschaft

Der Wissenschaftsstandort Würzburg mit der Julius-Maximilians-Universität (JMU) sowie der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) bietet vielfältige, starke Forschungsbereiche. Ein wichtiges Ziel für den Standort ist es, den Transfer von starker Forschung und Lehre in die Praxis zu ermöglichen und zu fördern. Hierfür gibt es bereits einige positive Beispiele, auf deren Basis weitere erfolgreiche Kooperationen aufbauen können.

In verschiedensten Formaten gelingt bereits der Austausch zwischen beiden Hochschulen und der Stadt Würzburg. Von direktem Austausch auf Leitungsebene, beispielsweise zwischen dem Umwelt- und Klimareferat und der Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit der JMU, bis zu studentischen Projekten, wie beispielsweise Marketingkonzepte für die BioStadt, ist eine große Bandbreite bereits abgedeckt.

Als weitere erfolgreiche Projekte sind unter anderem eine Mobilitätsumfrage 2023 und eine Umfrage zur sozialen Resilienz 2024 zu nennen. Ein 2024 eingereichtes Projekt zum Transformationslabor Hochschule zielt insbesondere auf eine Stärkung des direkten Austauschs ab, indem mehrere sogenannter Tandem-Partner:innen zwischen Stadt und JMU zusammengebracht werden. Hieraus soll einerseits der Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft gestärkt werden, andererseits sollen wichtige gesellschaftliche Fragen in die Wissenschaft getragen werden. Des Weiteren ist die Stadt Würzburg mit ihrer Wissenschaftsbeauftragten aktiv im CHARM-EU Projekt der Universität. Auch hier sind nachhaltige Studiengänge im Fokus der europaweiten Kooperation der beteiligten Hochschulen.

Grüne Start-Ups in Würzburg

Gründung und Grüne Start-Ups in Würzburg

In Würzburg sind drei Gründungszentren etabliert, das Technologie- und Gründerzentrum (TGZ), das Zentrum für Digitale Innovationen Mainfranken (ZDI) sowie das Innovations- & Gründerzentrum (IGZ). Aus dieser starken Basis sind bereits viele Gründungen hervorgegangen, was durch weitere Strukturen, wie die Initiative Gründen@Würzburg, gestärkt wird. Im Rahmen dieser Initiative wird jährlich der Gründerwettbewerb ausgetragen. Im Rahmen des Wettbe-werbs wurden Preise in den vergangenen Jahren insbesondere an nachhaltige Unternehmen vergeben.

Als Sieger bei der Verleihung des Start-Up Preises 2021 in der Kategorie GlobalHero wurde das Unternehmen wesort.ai gekürt. Das von dem Unternehmen entwickelte KI-System erkennt Objekte und deren Eigenschaften zur Müllanalyse und Sortierung. Zudem gelang es dem Unternehmen, Gewinner des Deutschen Start-Up Preises 2024 zu werden.

Der Local Hero ging 2022 an velocity. Mobilitäts- und Transportlösungen rund ums Fahrrad stehen bei dem Start-Up als nachhaltige Alternativen im Zentrum.

Reparaturen vor Ort werden mit einer mobilen Fahrradwerkstatt im Umkreis von 15 Kilo-metern von Würzburg angeboten.

MainSteckerSolar setzte sich in der Kategorie Local Hero 2023 als eindeutiger Sieger durch. Als Service wird ein Rundum-Sorglos-Paket von der Beratung bis zur Installation von Solaranlagen angeboten. Damit wurden sowohl die Jury als auch das Publikum vor Ort überzeugt.

Mietsystem für Fahrräder

Stadt Würzburg/ Claudius Stanke

Ausbau des E-Leihrad-Angebots

Der Transport kleinerer Gütermengen mittels Lastenrad stellt im privaten wie gewerblichen Bereich eine klimafreundliche und schnelle Alternative zum PKW dar. Deshalb wird die Nutzung von E-Fahrrädern und insbesondere E-Lastenrädern durch Infrastrukturausbau gestärkt.

Seit September 2023 ist ein Lastenradmietsystem mit 45 E-Lastenrädern an 14 Standorten vollständig aufgebaut. Ein weiterer Ausbau durch die Integration von Lastenradmietangeboten bei Umsetzung von Mobilitätskonzepten im Geschosswohnungsbau ist in Pla-nung. Mit dem gesteigerten Angebot von E-Lastenrädern wird ein niederschwelliger Anreiz zur Nutzung für die breite Bevölkerung geboten.

ÖPNV Nutzung

Stadt Würzburg

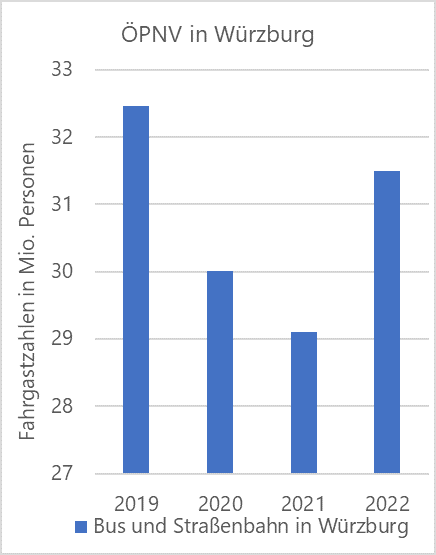

Nutzung des ÖPNV in Würzburg

Die Daten für Verkehrsbewegungen sind in den Jahren von 2019-2022 besonders durch die Corona-Krise geprägt. Dies lässt sich bei der Analyse verschiedener Verkehrsmodelle, sowohl bundesweit als auch lokal, beobachten. Durch diesen signifikanten Einfluss lassen sich zwar keine direkten Schlussfolgerungen ableiten, die Daten erlauben allerdings einen Einblick in Bedürfnisse und Mobilitätsverhalten, welche für zukünftige Maßnahmen ent-scheidend sind.

Bei den Fahrgastzahlen im ÖPNV in Würzburg, welche von der WVV jährlich veröffentlicht werden, lässt sich der Einbruch in Corona-Zeiten eindeutig ableiten. Der starke Zuwachs zum Ende der Pandemie 2022 lässt jedoch auf einen positiven Trend hoffen.

Die Ökomodellregion stadt.land.wü

Landratsamt Würzburg/ Dagmar Hofmann

Nachhaltige und regionale Ernährung

Die Öko-Modellregion stadt.land.wü. ist eine starke Kooperation zwischen Stadt und Landkreis. Kern der Öko-Modellregion ist die Stärkung von Wertschöpfungsketten regionaler und ökologischer Lebensmittel. Somit trägt die Öko-Modellregion nicht nur zu einer nachhaltigen Ernäh-rung mit einem geringeren CO2 Abdruck bei, sondern stärkt zudem auch den Standort und hält die Wertschöpfung in der Region.

Die Öko-Modellregion sticht durch eine Vielzahl von Aktionen über das ganze Jahr hinweg hervor. Von der Förderung von Öko-Kleinprojekten, über die Veranstaltung von Kocherlebnissen bis hin zu Regionalmärkten wird ein breites Angebot für interessierte Mitbürger:innen in und um Würzburg bereitgestellt. Für ein Mainstreaming regionaler Produkte werden aktiv immer neue Akteur:innen in der Stadt eingebunden, um so den Absatzmarkt zu stärken.

Die BioStadt würzburg

Stadt Würzburg/ Anja Zürn

Ökologische und nachhaltige Ernährung in der Stadt

Seit Herbst 2023 ist Würzburg BioStadt. Im Rahmen dessen wird einerseits an bereits bestehende Initiativen zur Stärkung des Biolandbaus, der Wertschöpfung und des Vertriebs angeknüpft und andererseits sollen neue Wege zur Zielerreichung eines höheren Bioanteils beschritten werden. Neben der Förderung von regionalen ökologisch erzeugten Produkten – vom Acker bis auf den Teller – ist der Austausch innerhalb des deutschlandweiten Städtenetzwerks der BioStädte ein wichtiger Pfeiler.

Zunächst wurde im Rahmen eines studentischen Projekts an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt ermittelt, wie hoch das Interesse der Verbraucher:innen an Bioprodukten ist. Auf Basis der nicht-repräsentativen Umfrage konnten so auch Fokusgruppen innerhalb Würzburgs ermittelt werden. Ein daran anschließendes Projekt im Wintersemester 2024/2025 arbeitete an der stärkeren Sichtbarkeit der BioStadt Würzburg, beispielsweise mit verschiedenen Aktionsständen in der Würzburger Innenstadt.

Agenda 21 - AK Zero Waste

Lokale Agenda 21

Abfallvermeidung und Recycling

Als Agenda 21 – Arbeitskreis (AK) aus der Stadtgesellschaft heraus entstanden, beschäftigt sich der AK Zero Waste mit Müllvermeidung und Mülltrennung in der Stadt. Der neu gegründete „Runde Tisch Zero Waste“ stellt dabei eine Schnittstelle zwischen den AK-Mitgliedern aus der Bürgerschaft und beteiligten Dienststellen der Stadtverwaltung dar.

Ziele des Runden Tischs sind die Identifizierung und Priorisierung von Maßnahmen, die entscheidend zur Abfallvermeidung in der Stadt Würzburg beitragen können, sowie die Weitergabe entsprechender Empfehlungen an Verwaltung und Politik.

Die erste Sitzung des Runden Tisches fand am 03.05.2024 statt, worauf weitere folgten. Im Verlauf dieser Treffen wurden verschiedene Themenfelder bestimmt, welche sowohl auf Umsetzbarkeit, Aufwand und Nutzen diskutiert wurden. Zu diesen Themenfeldern werden jeweils Maßnahmensteckbriefe für eine weitere Evaluation erarbeitet.

Kohlenstoff-Senken im Stadtwald

Stadt Würzburg/ Annett Rohmer

Forschungsprojekt zur Erhebung der Kohlenstoff-Speicherkapazitäten des Würzburger Stadtwaldbodens

Zur Bestimmung des CO2-Senkenpotenzials des Stadtwaldes ist es neben der Analyse des Baumbestandes essentiell, auch die Böden und deren (künftiges) Speicherpotenzial genau zu analysieren. So können die lokalen Senken als solche auch bilanziell berücksichtigt werden und in einem Gesamtkonzept zur Kompensation der noch nicht vermeidbaren Treibhausgase der Stadtverwaltung berücksichtigt werden.

Zur Bestimmung der Kohlenstoff-Speicherkapazität des Waldbodens wurden im Winter 2024 zwei besonders repräsentative Bereiche des Stadtwaldes (bewirtschaftet und unter Naturschutz) ausgemacht. An beiden Orten werden durch die Professur für Physische Ge-ographie und Bodenkunde der Universität Würzburg Bodenproben entnommen, analy-siert und hinsichtlich ihrer Kohlenstoffgehalts bewertet. Daraus können erste Anhalts-punkte zur Speicherkapazität des Stadtwaldes – sowohl in bewirtschafteten als auch in unbewirtschafteten Bereichen – abgeleitet werden. Die Daten fließen zudem in weitere konzeptionelle Überlegungen zur Bewirtschaftung des Stadtwaldes ein.

Net Zero Cities

Stadt Würzburg/ Petra Steinbach

Partnerschaft für den Klimaschutz: Teilnahme am EU-Projekt Net Zero Cities

Die Stadt Würzburg wurde im Rahmen des EU-Programms „Net Zero Cities“ als Twin City aufgenommen und bildet gemeinsam mit den schwedischen Städten Umeå und Luleå ein Städ-tetrio.

Über mehrere Monate tauschen sich die Städte intensiv über bestehende Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte aus und entwickeln Strategien zur Übertragung erfolgrei-cher Maßnahmen. Dazu wird auch ein sogenannter „Replication Plan“ erarbeitet und da-rin konkrete Schritte zur Umsetzung künftiger Maßnahmen benannt. Ziel des Programms ist die Vernetzung europäischer Städte mit ambitionierten Klimazielen, um erfolgreiche Klimaschutzprojekte zu verbreiten und durch den interkommunalen Austausch sowie ge-zielte Weiterbildungsformate den Weg zur Klimaneutralität zu beschleunigen.

Ausbau des Stadtwaldes

Pflege und Ausbau des Stadtwaldes

Die vom Forstbetrieb der Stadt Würzburg durchgeführten Maßnahmen zur Pflege und zum Ausbau des Stadtwaldes zahlen in unterschiedlicher Art und Weise auf Klimaschutz und Klimaanpassung ein. Der Entwicklung von Strategien für einen zukunftsorientierten Waldum-bau wird derzeit Priorität eingeräumt, wenngleich künftige Klimaentwicklungen aktuell lediglich prognostiziert, nicht aber sicher vorhergesagt werden können und somit Ungewissheiten bestehen bleiben.

Insgesamt steht der Erhalt der naturnahen und artenreichen Laubwälder des Stadtwaldes im Vordergrund, wobei eine ökologisch orientierte Waldpflege – unter Berücksichtigung angepasster Rehwildbestände – umgesetzt wird. Gleichzeitig soll der Holzvorrat erhöht, die Waldbestände durch schonende Pflege vitalisiert und der Humusgehalt der Böden gesteigert werden, was auch zu einem verbesserten Wasserrückhalt führt.

Für den Umbau wird auf klimaresiliente Baumarten gesetzt- diese werden in die natürlichen Prozesse der Waldverjüngung integriert. Ergänzend hierzu werden vielfältige Biotope geschützt und Ackerflächen aufgeforstet. Durch einen potentiellen Ankauf von ca. 230 Hektar Waldfläche im nördlichen Stadtgebiet (derzeit im Besitz des Freistaates Bayern) könnten gezielt die ökologischen Bedingungen in einem Gebiet mit derzeit niedrigem Holzvorrat, starker Bodenverdichtung, Biodiversitätsverlust bei gleichzeitig hoher Wald-brandgefährdung erheblich verbessert werden.

Die Umweltstation der Stadt Würzburg

Stadt Würzburg

Ganzheitliche Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Kopf, Herz und Hand

Die Umweltstation ist das städtische Zentrum für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Abfall- und Umweltberatung sowie die Koordinationsstelle für die Lokale Agenda 21!

Die Bildungsangebote der Umweltstation adressieren ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte aktueller Herausforderungen und zielen darauf ab, wichtige Kompetenzen der Teilnehmenden zu fördern. Die Module befähigen die Teilnehmenden dazu, aus einer positiv motivierten, kritisch reflektierenden und achtsamen Haltung heraus die eigenen Fähigkeiten, Ideen und Ressourcen konstruktiv für die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes, die Verringerung des eigenen ökologischen Fußabdrucks sowie die Vergrößerung des eigenen Handabdrucks einzusetzen und so einen kleinen Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft zu leisten.

Das Themenspektrum umfasst unter anderem:

- Seminare zum sozial-ökologischen Wandel

- Workshops zu Themen wie: Die Reise deiner Jeans, Globale Verteilung von Res-sourcen und Wohlstand, Faire Schokolade sowie Wir bauen Nisthilfen für Wildbie-nen

- Interaktive Lernsequenzen zu verschiedenen Themen wie: Klimakrise und Klima-schutz, Gemeinsam für ein sauberes Würzburg! sowie Artenvielfalt und -schutz

- Interaktive Führungen beispielsweise zu Fledermäusen in Würzburg oder den ver-schiedenen Baumarten und ihrer Biodiversitäts- und Klimaanpassungsleistung in Würzburg

- Cleanups zur Beseitigung von wildem Müll im Stadtgebiet

- Multiplikator:innenschulungen / -fortbildungen

Darüber hinaus ist die Umweltstation Anlaufstelle für Informationssuchende und Ver-leihstation. Geliehen werden können derzeit unter anderem:

- Bücher aus der „Wandelmut-Bibliothek“

- Lastenrad

- Strommessgeräte

- GPS-Geräte

- Fledermausdetektoren

- Bestimmungsliteratur für Kinder

Weitere Informationen zur BNE-Arbeit der Umweltstation sowie das erst kürzlich überar-beitete pädagogische Konzept sind hier zu finden.

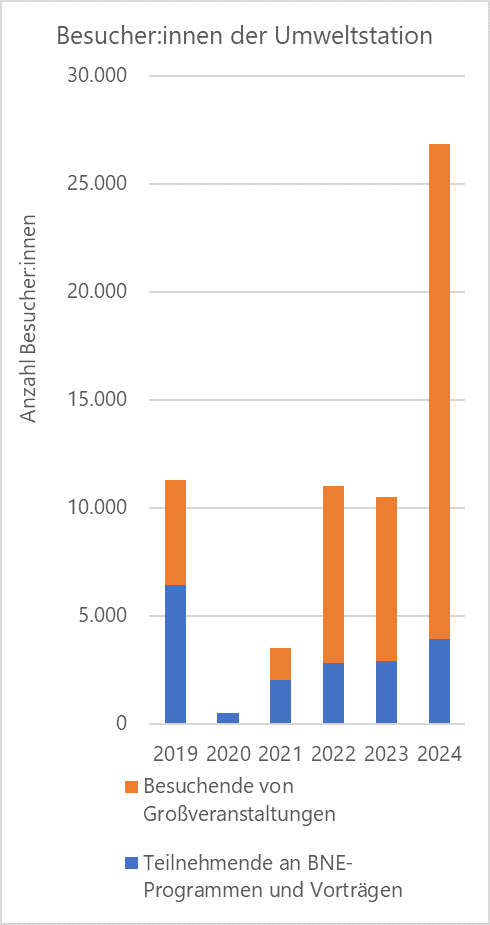

Die Besucher:innenstatistik der Umweltstation zeigt Jahr für Jahr (mit Ausnahmen während der Corona-Pandemie), wie gut die Angebote angenommen werden und dass sie bereits unter maximaler Auslastung einen wesentlichen Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation der Stadtgesellschaft leistet. Dieser Beitrag umfasst neben den Bildungsangeboten auch vielfältige weitere Initiativen. Perspektivisch ist der Ausbau der Kapazitäten der Angebote im Bereich „Klimaschutzbil-dung, Kooperationen, Projekte“ daher notwendig.

Die Bio-Bildungstage

Matthias Hennicke

Klimaschutz lernen: Die Bio-Bildungstage

Im Rahmen der Bio-Bildungstage wird ein Lernprogramm für Kinder und Jugendliche zur Herkunft von Bio-Lebensmitteln im Gruppen- / Klassenverband angeboten. Die Bio-Bildungstage konnten in der Pilotphase 2024 kostenfrei gebucht werden. Ab 2025 werden sie für 110 € (inkl. An- und Abreise) von der Öko-Modellregion stadt.land.wü. angeboten und können dort angefragt werden.

Zielgruppe der Bio-Bildungstage sind Kitas, Kindergärten, Grundschulen und Schü-ler:innen der weiterführenden Schulen in den Klassen 5-7. Die Lerneinheiten können auch im Rahmen von Ferienprogrammen durchgeführt werden.

In Zusammenarbeit mit der mobilen Umweltbildung Franken bietet die Öko-Modellregion stadt.land.wü. dieses Lernprogramm mit Fokus auf Bio-Regionalität und Saisonalität an und beantwortet nicht zuletzt die Frage, warum es im Winter keine Bio-Erdbeeren gibt, in kindgerechter Weise.

Das Bündnis KlimaKultur

Stadt Würzburg/ Fachbereich Kultur

Netzwerk für klimaneutrale Kulturveranstaltungen

Das Bündnis KlimaKultur wurde 2021 gegründet, um den Schulterschluss hin zu klimafreundlicheren Kulturveranstaltungen in Würzburg vorzunehmen. Mit 15-20 aktiven Mitgliedern zeichnet sich das Bündnis durch die Teilnahme von städtischen sowie freien Kultureinrichtungen aus, vernetzt sich und arbeitet an individuellen sowie gemeinsamen Maßnahmen und Lösungen zur Reduktion des jeweiligen Treibhausgasausstoßes und weiteren Nachhaltigkeitsthemen. Dabei wurden auch Nachhaltigkeitsbeauftragte innerhalb der Einrichtungen benannt, oder Klimaschutz direkt in der Leitungsebene verankert und einzelne Mitarbeitende zu „Transformationsmanager:innen“ weiterqualifiziert.

Im Jahr 2023 wurden durch ein externes Büro fünf Kultureinrichtungen bzw. Events klimabilanziert. Die Bilanzen umfassen die Treibhausgase produziert durch den Strom- und Wärmeverbrauch, beschaffte Güter und Mobilität (der Mitarbeitenden und Gäste). Die Bilanzen zeigen, dass das Groß der Treibhausgase in den Bereichen der Gebäude (bezüglich Strom- und Wärme/Kälteproduktion) sowie der Mobilität liegt. Die verschiedenen Kulturinstitutionen leiten daraus erste Maßnahmen ab. Beispiele sind die Umstellung auf den Bezug von Ökostrom und den klimaneutralen Druck der Festivalpublikationen sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei Ausschreibungen im Rahmen des Hafensommers, die Umstellung der Beleuchtung der Stadtbücherei auf energieeffiziente LED-Leuchten, die kostenfreie Nutzung des ÖPNV bei Besuch des Umsonst&Draussen Festivals, der angebahnte Austausch der Beleuchtung im Museum im Kulturspeicher (MiK) hin zu stromsparenden LED-Leuchten oder die Installation von Smart-Home-Thermostate im Theater Chambinzky.

Actionbounds - Interaktive Klimarallyes in Würzburg

Stadt Würzburg/ Anja Zürn

Actionbounds – Interaktive Klimarallyes in Würzburg

In Würzburg gibt es verschiedene Geocaching-Strecken, die mithilfe der Smartphone-App Actionbound spielerisch zu Fuß oder mit dem Fahrrad absolviert werden können. Einige der interaktiven Touren setzen einen besonderen Fokus auf die Themen Klimaanpassung, Klimaschutz und Nach-haltigkeit.

Die Nutzung der App ist kostenfrei und ermöglicht es Einze-personen, Kleingruppen, Familien oder Schulklassen, sich auf eine spannende Entdeckungstour zu begeben. Dabei werden Bewegung, Umweltbildung und die Erkundung neuer Orte, meist in Innenstadtnähe, auf innovative Weise miteinander verknüpft.

Die als „Bounds“ bezeichneten Touren sind teilweise an einem spezifischen Ort oder über verschiedene Strecken in der Stadt angelegt und variieren daher in ihrer Länge – alle weiteren In-formationen sind unter folgendem Link oder direkt in der App zu finden.

Angebotene Actionbounds:

- Bücherei nachhaltig entdecken – Stadtbücherei Würz-burg

- Zwischen Kultur und Natur – ein Spaziergang (ca. 3 km) – erstellt von Studierenden des Studiengangs Sozial wissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung

- Baum und Mensch (Familien) – Museum im Kulturspeicher (MiK), Umweltstation, Bäume und Pflanzen an fünf verschiedenen Orten in Würzburg

- Stadtgrün in Würzburg – Altstadt (ca. 3,5 km, Dauer: 75 min), angeboten von der Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit

- Würzburg und der Klimawandel (3,3 km, 75 min), angeboten von der Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit

- Stadtgrün in Würzburg – Hubland (3,4 km, 70 min), angeboten von der Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit

Klimaschulen in Würzburg

Sascha Schmitt

Die Josef-Greising-Schule wird Klimaschule Bayern

Der Klimawandel und seine Folgen sind mittlerweile nicht mehr nur abstrakt, sondern nach zahlreichen Überschwemmungen, Bränden und anderen Wetterextremen auch für alle spürbar. Und so will die Josef-Greising-Schule ebenfalls aktiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, sowohl ein Bewusstsein zu schaffen wie auch einen Beitrag für den Schutz des Planeten zu leisten.

Daher gründete sich ein Team von Lehrkräften aus den verschiedenen Ausbildungsrichtungen der Schule, um den Weg für die Josef-Greising-Schule zur Klimaschule zu ebnen. Hierfür wurden in den verschiedenen Handlungsfeldern, wie beispielsweise Mobilität, Abfall, Strom, Kommunikation und vielen weiteren, zahlreiche Projekte durchgeführt, die zum Klimaschutz beitragen.

So wurde beispielsweise eine Kooperation mit dem Bergwaldprojekt e.V. eingegangen und einige Klassen der Schule engagierten sich, um zahlreiche Bäume zu pflanzen. Andere Klassen zeigten Einsatz, indem sie den Müll der umliegenden Straßen aufsammelten.

Ein eigener Videodreh der Techniker über nachhaltige Baustoffe verband Kreativität und Wissen über Nachhaltigkeit im Berufsleben. Die Auszubildenden der Schreiner:innen und Schreiner wiederum richteten ihre jährliche Projektarbeit dahingehend aus, dass sie bereits vorhan-dene Möbelstücke von beispielsweise Flohmärkten, Sperrmüll etc. nahmen und ihnen durch Upcycling ein neues Gesicht gaben. Auch die Teilnahme beim Stadtradeln 2024 und der damit verbundene Verzicht auf das Auto wurde von vielen begeistert wahrgenommen. Und wer auf das Auto nicht verzichten kann oder will, hat seit dem Schuljahr 2024/25 die Möglichkeit, sich über die App „u-Ryde“ mit anderen Auszubildenden zu vernetzen und so Fahrgemeinschaften zu bilden.

Diese und viele weitere Projekte führten dazu, dass die Josef-Greising-Schule Würzburg im November 2024 die Auszeichnung „Klimaschule“ mit dem Prädikat Silber entgegennehmen durfte. Eine der Grundvoraussetzungen um das Prädikat zu erlangen, ist die Erstellung einer Klima- und Treibhausgasbilanzierung der Schule. Diese ermöglicht den genauen Überblick über die durch die Schulgemeinschaft verursachten Emissionen und zeigt, wo es sich besonders effektiv ansetzen lässt.

Für die Zukunft ist die Fortführung vieler der genannten Aktionen geplant, gleichzeitig sollen auch neue Kooperationen eingegangen werden. Des Weiteren werden auch langfristige Projekte von und mit den Schülerinnen und Schülern angestrebt.

Netzwerk WISSEN2

Stadt Würzburg

Netzwerk WISSEN2

Das Netzwerk WISSEN2 ist ein Zusammenschluss von Bildungseinrichtungen in Würzburg, die außerschulische Lernangebote im MINT-Bereich für Kinder und Jugendliche – auch zu verschie-denen Fragestellungen von Klima und Nachhaltigkeit - bereitstellen.

Ziel des Netzwerks ist es, junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und ihnen praxisnahe Zugänge zu diesen Themen zu ermöglichen. Dazu bietet das Netzwerk vielfältige Formate zum Mitmachen, Experimentieren und Forschen an. Gleichzeitig fördert WISSEN² den Austausch zwischen Wissenschaftler:innen, Schulen und außerschulischen Lernorten. Durch diese Vernetzung wird das MINT-Lernen in der Region gestärkt und ergänzt den schulischen Unterricht. Wissenschaftliche Einrichtungen im Raum Würzburg sind eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschließen. So entsteht ein facettenreiches Bildungsangebot, das Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven eröffnet, wie beispielsweise im Rahmen des Formats MINTeinander. Die Multiplikator:innen-Veranstaltung für die Zielgruppe Lehrer:innen und pädagogischen Akteur:innen aus dem schulischen Kontext wurde im Jahr 2024 erstmalig vom Netzwerk WISSEN2 und der Stadt durchgeführt und als Lehrerfortbildung angeboten. Die Nachfrage und Resonanz war so groß, dass das Format auch zukünftig in bewährter Form aus Impulsvorträgen, Workshops mit praktischen Impulsen für die verschiedenen Schularten und einem Markt der Ideen zur Vernetzung und zum Austausch fortgeführt wird. Am 1.7. 2025 stehen dabei die Themen KI-Tools, BNE und Werteorientierung in der Wissenschaft schwerpunktmäßig auf der Agenda.

Das Netzwerk gründete sich auf Initiative des Bildungsbüros und der Wissenschaftsförderung der Stadt Würzburg im Rahmen der Auszeichnung Würzburgs als Stadt der jungen Forscher. Mitglieder des Netzwerks sind derzeit: Center for Applied Energy Research e.V. (CAE), Botani-scher Garten der Universität, Technisch Hochschule Würzburg–Schweinfurt, Initiative junge Forscherinnen und Forscher, M!ND-Center der Universität Würzburg, Mineralogisches Museum, Rudolf-Virchow-Zentrum, SKZ-Lab und die Umweltstation Stadt Würzburg.

Beteiligungsmaßnahmen

Stadt Würzburg/ Annett Rohmer

Beteiligungsmaßnahmen an der Klimaanpassungsstrategie

Die Einbeziehung der Bevölkerung in Entscheidungsprozesse ist ein wichtiges Element für Akzeptanz und Umsetzbarkeit. Deshalb wurde im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie eine ausführliche kommunikative Begleitung angeboten. Die Bevölkerung wurde hierbei 2024 in zwei Stufen aktiv in die Erarbeitung der Klimaanpassungsstrategie einbezogen, mit Workshop-Formaten und gezielter Öffentlichkeitsarbeit.

Die Partizipationsmöglichkeiten und Ergebnisse wurden durch verschiedene Kommunikationskanäle bekannt gemacht, darunter Pressemeldungen, Plakate, Social-Media-Posts, Newsletter, die Beteiligungsplattform wuerzburg-mitmachen.de sowie Online- und Vor-Ort-Befragungen bei verschiedenen Veranstaltungen.

Sobald die Klimaanpassungsstrategie durch den Stadtrat verabschiedet ist, werden priorisierte Maßnahmen aus den verschiedenen Handlungsfeldern zur Umsetzung gebracht.

ClimateHub Würzburg

Climate Connect gUG

Einführung des ClimateHub in Würzburg

Als zentrale Vernetzungsplattform wurde 2024 der ClimateHub Würzburg eingeführt mit finanzieller Unterstützung der Stadt Würzburg. Der ClimateHub Würzburg ist ein wichtiger Baustein für die Vernetzung zwischen Initiativen, eine breitere Beteiligung in der Bevölkerung sowie für die Kommunikation von Aktivitäten der Initiativen nach außen. Dabei kann durch Hubs in anderen Städten voneinander gelernt werden. Angestrebte Projekte können durch Vernetzung und Knowhow unterstützt werden.

Die Einrichtung und finanzielle Unterstützung des ClimateHub Würzburg wurde im Juli 2024 durch den Stadtrat beschlossen. Der offizielle Start ist durch den Klima-Mitmachtag im November erfolgt, wobei sich bereits einige gute Ideen ergeben haben. Die ersten Projekte, darunter eine Bürgerenergiegenossenschaft und ein Klima-Zeltlager, befinden sich bereits in ei-ner konkreten Umsetzungsphase. Durch einen konstanten Austausch mit der Stadt können Synergien genutzt und gemeinsame Ziele verfolgt werden. Der ClimateHub bietet für diese und weitere Projekte aus der Bevölkerung eine Vernetzungsplattform, die viele Menschen anspricht. Hierdurch können einerseits gemeinsame Interessen vereint werden. Andererseits können sich Menschen zusammenfinden, die zusammen an Problemen oder Schwerpunkten arbeiten wollen.

Die Zukunft des Heizens

Stadt Würzburg/ Ugur Yurdagül

Öffentlichkeitsarbeit zur Wärmewende und die Veranstaltungsreihe „Die Zukunft des Heizens“

Ein zentrales Element der Wärmewende ist die kommunale Wärmeplanung. Seit Juli 2023 liegt ein Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit auf diesem Prozess. Die Wärmeplanung wird durch verschiedene Kommunikationsmaßnahmen begleitet, darunter Pressekonferenzen, Pressemitteilungen sowie Online- und Vor-Ort-Informationsveranstaltungen, wie zum Beispiel die Veranstaltungsreihe zur „Zukunft des Heizens“. Zudem erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung über den aktuellen Stand der Umsetzung in den kommunalen Gremien.

Die gezielte Ansprache von Immobilieneigentümer:innen durch Kommunikationsmaßnahmen beschleunigt die Wärmewende und stärkt gleichzeitig die regionale Wirtschaft. Eine verstärkte Umstellung auf erneuerbare Wärmequellen trägt zudem zu einer krisensicheren Energieversorgung bei und hilft, die Marktpreise für Wärmeenergie langfristig zu stabilisieren.

Förderprogramm Stadtgrün und Klimaanpassung

Stadt Würzburg/ Kathrin Königl

Förderprogramm Stadtgrün und Klimaanpassung

Seit 2017 fördert die Stadt Würzburg verschiedene Maßnahmen zur Begrünung und flankiert damit die durch die Bauleitplanung und Freiflächengestaltungssatzung geforderten Maßnahmen. Mit dem Förderprogramm „Stadtgrün und Klimaanpassung“ (vormals stadtlich grün) werden Bürger:innen bei freiwilligen Begrünungsmaßnahmen unterstützt.

Die Förderung ist dabei an gewisse Überwärmungskriterien der Klimafunktionskarte (moderate und starke Überwärmung) gebunden, da auf diesen Flächen der Abkühlungseffekt durch urbanes Grün essentiell ist. Pflanzen und Begrünungen leisten einen wichtigen Beitrag für ein aus-gewogeneres und kühleres lokales Stadtklima. Aufgrund ihrer kühlenden Wirkung helfen sie bei hohen sommerlichen Hitzebelastungen und tragen außerdem zur Reduktion der Schadstoffbelastung bei.

Durch das Förderprogramm werden Gebäudebegrünungen (Dach- und Fassadenbegrünung), Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen, Urban Gardening, weitere ortsgebundene Begrünungen sowie Zisternen zu unterschiedlichen Fördersätzen gefördert.

Klimabericht 2024

94

Mit der jährlichen Förderung konnten einige Begrünungsvorhaben unterstützt werden. Die Förderung wird als Zuschuss gewährt und richtet sich zumeist an Privatpersonen, wenngleich auch weitere Akteure, beispielsweise das Kloster der Erlöserschwestern, bereits von der Förde-rung profitieren konnten. Das Förderprogramm erfreut sich großer Beliebtheit und ist meist noch vor Jahresende ausgeschöpft

Mehr Trinkbrunnen in Würzburg

Stadt Würzburg/ Fachbereich Hochbau

Einrichtung von Trinkbrunnen im öffentlichen Raum

Im Eckpunktepapier „Klimaanpassung und Stadtentwicklung 2020+“ wurde die Einrichtung von Trinkbrunnen im öffentlichen Raum beschlossen. Zielmarke war die Ertüchtigung bereits bestehender Brunnen im öffentlichen Raum, sodass sich alle Bürger:innen und Besucher:innen der Stadt Würzburg – nicht nur an sehr heißen – Tagen im zentralen Stadtgebiet in der Öffentlichkeit mit kostenfreiem Trinkwasser versorgen können. Als Besonderheit wurde dabei die Nutzung historischer Brunnen vorgesehen, die durch technische Umrüstung Trinkwasser bereitstellen können.

Die ersten Trinkbrunnen, der Marktbärbel-Brunnen und der Brunnen an der Juliuspromenade, wurden im August 2023 in Betrieb gesetzt. Während der Aktivitätsphase der Brunnen von Mai bis Oktober gewährleistet die regelmäßige Probenahme und Prüfung durch ein geeignetes Labor, dass die Trinkwasserverordnung eingehalten wird.

Aktuell sind folgende weitere Brunnen aktiv:

Fischerbrunnen, Häckerbrunnen, Wasserstele am Sternplatz und beim Grafeneckart an der Alten Mainbrücke.

Diese sind spätestens in der ersten Jahreshälfte 2024 durch den Fachbereich Hochbau der Stadt Würzburg als Trinkbrunnen ertüchtigt worden und stoßen bereits jetzt auf gro-ßes Interesse von Besucher:innen und Bürger:innen der Stadt.

Es werden weitere historische Brunnen auf Verwendung als Trinkbrunnen geprüft. Diese würden die kostenfreie Trinkwasserversorgung weiterhin in der Innenstadt und deren Stadtteilen ermöglichen. Auch vor dem Hintergrund Würzburgs als touristisches Ziel kommen die Trinkbrunnen im öffentlichen Raum gut zum Einsatz.

Hitzeaktionsplan stadt.land.wü.

Stadt Würzburg

Hitzeaktionsplan stadt.land.wü.

Als eine der ersten bayerischen Kommunen haben die Stadt Würzburg und der Landkreis Würzburg gemeinsam einen kommunalen Hitzeaktionsplan erarbeitet.

Ein wesentliches Ziel des Hitzeaktionsplans stadt.land.wü. ist es, durch präventive Maßnahmen die gesundheitlichen Folgen von Hitze abzumildern sowie Hitze- und UV-strahlungsbedingte Erkrankungen und Todesfälle zu vermeiden.

Das Maßnahmenbündel des Plans umfasst verschiedene Themenbereiche, beispielsweise die Erweiterung des Stadtgrüns zur Förderung kühler Orte, die Information und Sensibilisierung besonders vulnerabler Gruppen sowie von Multiplikator:innen oder die Förderung privater Initiativen zur Begrünung und somit Kühlung städtischer Gebiete.

Der Hitzeaktionsplan stadt.land.wü. wurde im Mai 2023 durch den Stadtrat verabschiedet, ebenso durch die Gremien des Landkreises. Diverse darin verankerte Maßnahmen werden derzeit vorbereitet oder wurden bereits umgesetzt.

Es wurden beispielsweise Informationsmaterialien zum Verhalten bei Hitze – auch in Leichter Sprache sowie in ausgewählten Fremdsprachen – erarbeitet. Diese sind kostenfrei bei der Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit und weiteren Stellen, wie bei Ärzt:innen, Beratungsstellen des Sozialreferats, der Stadtbücherei oder der Umweltstation erhältlich. Zudem wird bei einer Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über verschiedene Medien kommuniziert, beispielsweise über die Anzeigentafeln der Straßenbahn oder verschiedene Social Media Accounts sowie die sog. Hitze-Website der Stadt Würzburg (www.wuerzburg.de/hitze), um ins-besondere vulnerable Gruppen für die Gefahren von Hitzeereignissen sensibilisieren.

Seit 2023 werden im Innenstadtbereich Möglichkeiten für Trinkwasserbrunnen geschaffen. Stand August 2024 sind sechs Trinkbrunnen im Einsatz, die zum Teil als historische Brunnen etabliert waren und nun in eine neue Nutzung überführt wurden.

Über verschiedene Aktionen, zum Beispiel im Rahmen des Zukunftsfests, wird zu Themen der Hitzeanpassung informiert. Zudem greift die Klimaanpassungsstrategie durch das Handlungs-feld „Gesundheitsschutz und -vorsorge“ das Thema strategisch weiter auf.

„Zur Erreichung des Klimaziels bis spätestens 2040 kann in Würzburg erfreulicherweise bereits heute auf wichtige Erfolge sowie eine breite Basis innerhalb der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft gebaut werden; zahlreiche Akteurinnen und Akteure setzen sich engagiert für Klimaschutz und Klimaanpassung in Würzburg ein. Daher bedanke ich mich herzlich bei allen Beteiligten für ihren vielfältigen Einsatz für das Klima in Würzburg.“